在桂林的越南学校:难以磨灭的团结记忆

| 中国女医生救了我的命 庐山 - 桂林越南儿童学校校友的美好记忆 |

充满爱意的家园

出生于1945年的卢美念女士曾是越南“九二”学校的翻译干部,她的主要任务是翻译,并协助中方“九二”学校办公室与桂林市外事等部门沟通联络,协调解决越南学校办学及师生日常学习、生活中需要中方帮助解决的各种需求和困难。

近日,她来到越南出席“越中各时期留学生、大学生见面会”。接受记者的采访时她分享道,1951年10月越南少年儿童学校迁到桂林办学,称为桂林育才学校。1953年在江西庐山成立的育才学校,因天气太冷,几个月后迁到桂林与原育才学校合并,称为庐山—桂林育才学校。1953年越南陆军学校从昆明迁到桂林办学,对外称为“中国人民解放军西南军区特科学校。1953年—1957年,由中方承办的“中国语文专修学校”,学制一年,宗旨是为越南青年培训汉语,然后分别送到中国各所大学继续深造。这四所学校的学生均为第一代桂林“育才人”。

1967年—1975抗美战争期间,又一批越南学校迁到桂林办学,这些学校分别是阮文贝学校、中央民族学校、武氏六学校(实为幼儿园)及阮文追少年军校。这四所学校中方对外称为“九二学校”,学生被称为第二代桂林“育才人”。

以上学校,越方学生习惯都叫“桂林育才学校”。学生累计一万多名。

这些学校培养了万余名优秀干部,为抗战、解放南方和国家统一做出了重要贡献,也标志着越中友好关系的一个特殊时期。

卢美念女士动情地回忆道:“当时被送来中国的学生们都很小,最小的只有2岁,最大的也才10多岁岁。第一次远离家乡,来到一个陌生的国度,孩子们难免感到孤独,想念家人。因此,我和学校里的老师、干部们都对他们关怀备至,照顾他们的饮食起居,帮助他们减轻思乡之情。在学校工作的那些岁月对我来说意义非凡,因为这里就像一个充满爱的共同家园,每个人都像家人一样互相关爱。”

|

| 3月20日,卢美念女士(中间)参加了在河内举行的越中各时期留学生、大学生见面会。 |

作为出席在河内举行的“越中各时期留学生、大学生见面会”的中国友好人士代表之一,卢美念女士表达了自己的激动之情:“我曾多次访问越南,但这还是第一次参加有越共中央总书记苏林以及越南多位高层领导出席的重要活动。这不仅是让我们共同回顾美好回忆、重温越中两国人民深厚情谊的机会,也是一次聆听各方建议的机会,以期加强对各阶层人民,特别是年轻一代进行友谊传统的教育,从而推动越中关系进入更务实、更高效的发展阶段。”

尽管已经80岁高龄,卢美念女士仍然积极参与各项交流活动,与到访桂林教育机构的越南代表团会面。她始终坚信,分享在桂林的越南学校的故事,能够帮助后代更好地了解那段难忘的历史,进而培养他们维护和发展两国友好关系的责任感。

越中友谊的生动象征

坐落在广西桂林广西师范大学育才校区内的桂林越南学校纪念馆,保存并展出了大量文物、照片等,记录了越南几代学生在中国桂林难忘的学习岁月。这里也被视为越中友谊的生动象征之一。

越南学校纪念馆首任馆长阮忠元先生在接受记者的采访时表示:桂林越南学校纪念馆的落成恰逢中越建交60周年纪念日(1950年1月18日-2010年1月18日)。这里保存并展出了文物、照片等,记录了越南几代学生在抗法、抗美战争时期难忘的学习岁月。自落成以来,纪念馆接待了众多到访的越南代表团,其中包括越南党和国家高层领导人代表团。

|

| 越南学校纪念馆首任馆长阮忠元看图片展。 |

| 位于中国广西的越南学校纪念馆不仅仅是一个保存历史图片和资料的地方,它更像是一个传统的“家”,珍藏着两国人民过去的美好回忆,并帮助中越两国青年了解和为他们父辈的经历感到自豪。 我希望未来越南学校纪念馆的活动空间能够进一步扩大,吸引更多人前来参观学习。它不仅是一个回顾过去的地方,还可以成为连接两国青年的中心,促进教育在加强中越友谊方面的作用。 越南学校纪念馆首任馆长阮忠元 |

阮忠元先生在回忆起为纪念馆收集和挑选展品过程中最深刻的记忆时,动情地讲述道:“有一次,我在学校的档案馆里发现了一幅画,画中一位老人正在认真地扫雪。经过了解,我得知这幅画是越南美术老师黎原利所作,记录的是一位中国老人每天在庐山扫雪,方便越南学生行走,避免滑倒的情景。我把这幅画当作珍贵的文物,因为它体现了当地居民对越南学生的关爱和呵护。”

对阮忠元先生来说,除了纪念馆里保存的图片和文物外,还有一些故事至今仍深深地印在他的脑海里。他讲述道:“每个周末,为了缓解学生们的思乡之情,学校经常组织露天电影放映。有一次,电影里出现了一个看起来非常美味的蛋糕,学生们都表示想尝尝电影里的蛋糕。为了不让孩子们失望,十天后,学校专门从北京请来一位厨师,为孩子们制作了和电影里一模一样的蛋糕。这就像一种鼓励,激励着孩子们克服各种困难,在学习上取得优异的成绩。”

|

| 中国友好人士代表团与曾在中国广西桂林的越南学校校友见面。 |

传递越中两国人民友好关系的美好记忆

吴慧君女士出生于越南平阳省,1997年与自己的中国老师相爱并结婚。目前,她是广西师范大学国际文化教育学院的越南语翻译。此外,她还担任桂林越南学校纪念馆的讲解员,为到访的越南代表团以及其他参观学习的团体进行讲解和介绍。

“在桂林越南学校纪念馆当讲解员多年,我意识到,通过这份工作,我更有机会了解两国人民之间的友谊,更好地履行传递中越友好关系美好记忆的使命。” 吴慧君女士分享道。

出于对曾在桂林学习的越南学生的敬重和爱护,多年来,广西师范大学国际文化教育学院副院长潘美德先生和他的同事们一直与曾在桂林各学校任教和学习的越南师生保持密切联系。还共同维护和修缮在桂林不幸去世的越南学生和一些越南伤病员的墓地。

“除了宣传和传递越中友好关系的美好记忆外,照顾在桂林不幸去世的越南学生和伤病员的墓地也是我们应该做的事情。在越南师生、各级政府和相关单位的共同努力下,越南学生和伤病员墓地的修缮工作于2019年完成。按照惯例,遵循两国人民的传统习俗,我们每年都会组织人员参加扫墓仪式。” 潘美德先生说道。

|

| 每年,广西师范大学国际文化教育学院副院长潘美德都会组织代表团,按照两国人民的风俗习惯参加扫墓仪式。 |

这些热心人士的不懈努力,有助于保存和传播中越友谊的价值,使这段关系不仅成为过去的历史,而且在未来继续得到巩固和发展。

在庐山扫雪的老人 在庐山扫雪的老人 住在河内黄花探路82岁的庐山-桂林越南少年学校校友阮氏丽水接受时代杂志的记者时表示:“河内的严寒日子总是让我想起70年前江西白雪皑皑的冬天。1953年冬天,一位中国老清洁工每天辛勤地扫雪,为桂林越南人子弟学校的学生们上学扫清道路,免得他们滑倒。” |

中国女医生救了我的命 中国女医生救了我的命 70年前,胡士佐先生(河内巴亭)当时是庐山 - 桂林越南儿童学校小学一年级启蒙班的学生(1954学年)遭遇了致命事故。胡士佐先生得到了中国医生邓海棠的精心治疗而奇迹康复。 |

新闻

加强越南与中国深圳高校、科研机构与私营企业的合作

越南河江与中国文山深化青年友谊合作关系

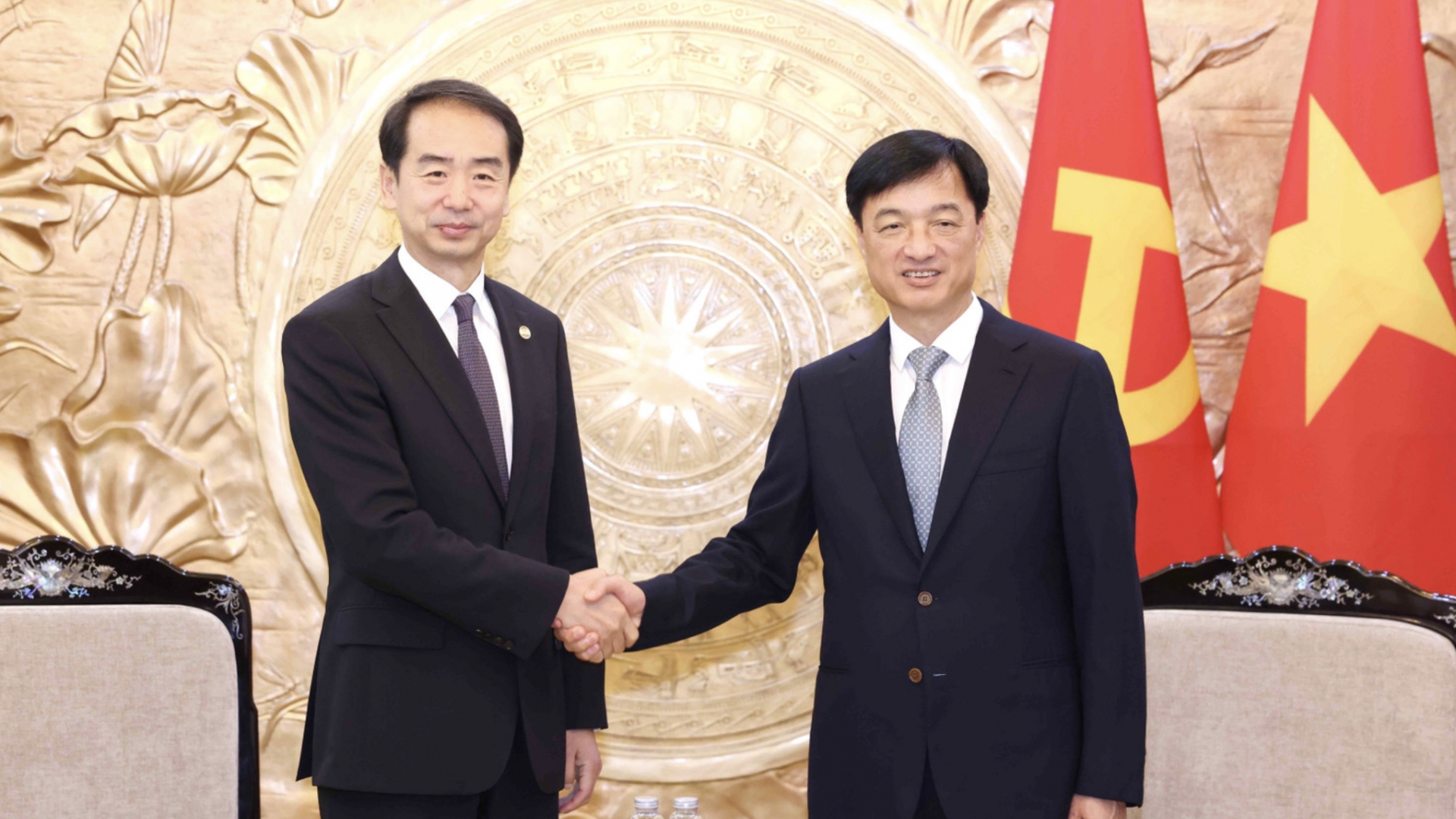

越中两党强化纪检合作 共筑廉洁根基

越中共促投资贸易与科技创新