情谊跨越世纪,中越人民血脉相连

| ‘不是一家人,胜似一家人’——中国护士对越南士兵的难忘回忆 越中合拍纪录片《南溪河畔Ⅱ》开播 |

- 于女士,您好!越南即将迎来国庆80周年。回首往事,您当年为何从北京来到桂林南溪山医院,为越南伤病员奉献八年青春?这段经历对您意味着什么?

于淑惠女士: 五十七年光阴荏苒,许多往事或已随风淡去,但在广西桂林南溪山医院的那八年岁月,却始终清晰如昨,成为我生命中最深刻的印记。

1966年,美军的炸弹铺天盖地洒向越南,无数军民伤亡惨重。应胡志明主席请求,周恩来总理亲自部署,我和两百多名医务人员从北京南下,来到桂林,投入新建的南溪山医院。那里没有硝烟,却同样残酷——接收的都是从战场转来的越南伤病员。

|

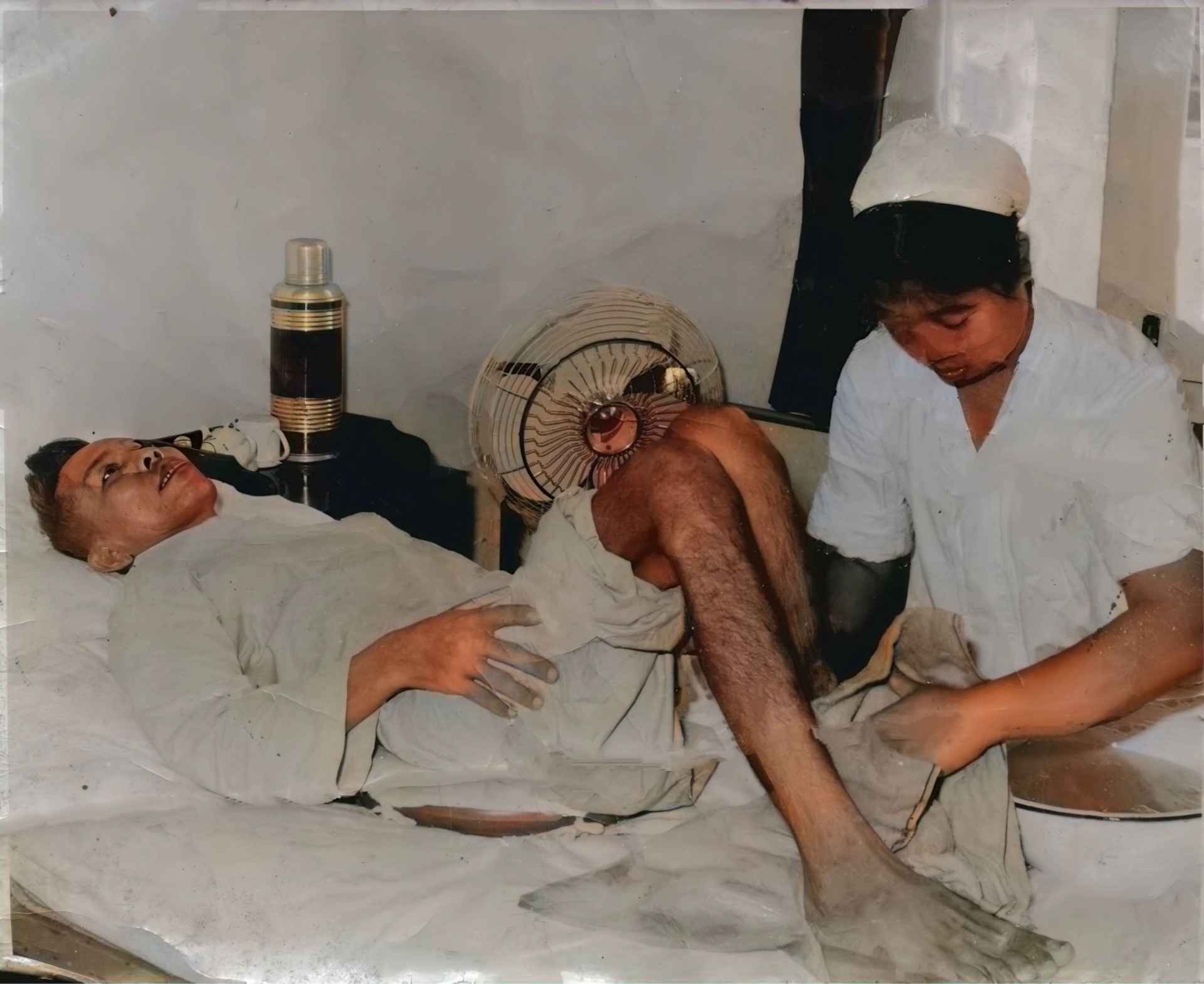

| 于淑惠照顾病人 |

八个春秋,两千九百多个日日夜夜,我们用心守护着越南兄弟姐妹的生命。5432名伤病员得到救治,2576台大手术顺利完成,全院职工累计献血七十余万毫升。每一滴血液,都是跨越国界的真情;每一场手术,都是生死线上与死神的搏斗。

我至今记得无影灯下的紧张与专注,记得伤员睁眼时流露的感激,记得因语言不通只能用手势交流的窘迫,更记得鲜血从中国医务人员的血管流入越南战士体内时的温热。那一刻,我们早已不分彼此。

南溪山医院不仅是救死扶伤的战场,更是中越“同志加兄弟”情谊的象征。我们明白,自己守护的,不只是一个个生命,更是越南人民追求独立与自由的希望。

- 您还记得第一次见到被送到南溪山医院的越南伤员时的情景吗?在您照护过的众多病人中,有没有一个至今难忘的故事?当时医护人员又是如何安慰和鼓励他们,让他们保持信心与病魔抗争的呢?

于淑惠女士: 南溪山医院接收第一批越南伤病员是在1969年3月26日。虽已过去五十余年,但那天的情景仍历历在目。经过数月紧张准备,医院终于开院。那天凌晨两点,医务人员分成四组:一组赴凭祥迎接伤病员,一组在桂林火车站等候,一组在病房准备,另一组在院门口列队。救护车、大客车陆续驶入,我们热烈鼓掌,高唱中越歌曲。有人抬担架,有人搀扶伤员,随后举行简短欢迎仪式,再按科室分送病人。病房里,医生护士忙着为伤员洗澡、换衣、处理伤口或安置床位。让我难忘的是,这是我们第一次真正用越南语与病人交流。因翻译有限,我们只能边说边比划,好在病人也能理解。直到他们安睡,我们才放心离开。

|

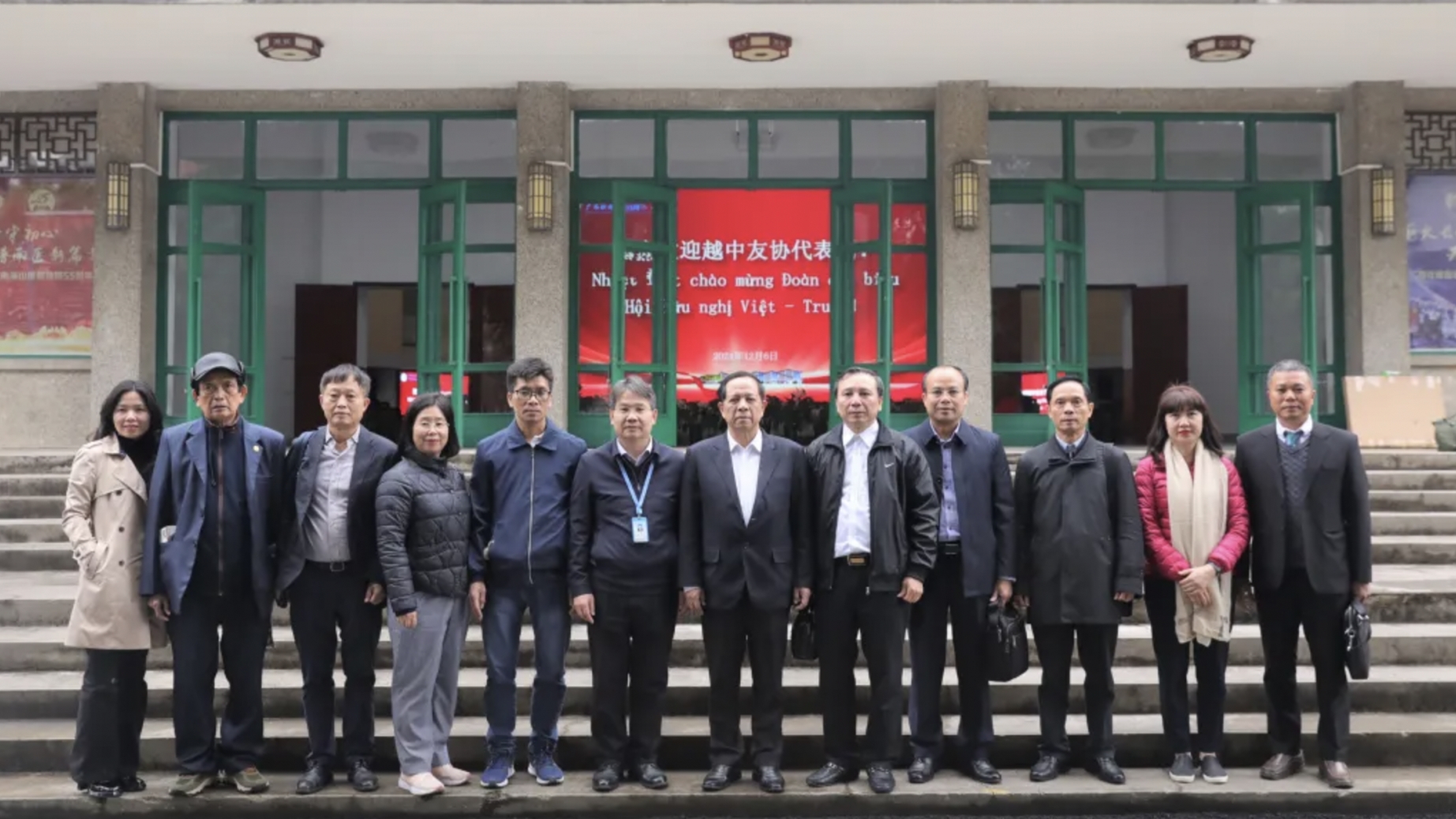

| 中国医学代表团女代表与越南友人合影 |

我当时在外三科(普外加妇科)工作,接触过许多伤病员。其中,黄俊先生让我印象深刻。他腹部、腰部、大腿多处弹伤,手术取出多块弹片,因从越南前线转移到中国拖延过久导致腿部肌肉萎缩,术后必须长期牵引。。炎热的天气下,他卧床难忍,我每天为他擦身、按摩,汗水常常浸透白衣。他总是感动得热泪盈眶,紧握我的手,不停地说“感恩姑”。后来我调往外一科,他含泪挽留,并用小调唱出“Đồng chí Thục Huệ, đồng chí đi, tôi không buồn đâu chỉ nhớ thôi" (淑惠同志,你走吧,我不生气,只想念而已)。半个世纪过去,那一幕仍清晰如昨,他坚毅的神情与含泪的微笑,始终是我心中的榜样。

另一位阮女士也让我难以忘怀。她浓眉大眼,黑发及肩,外表坚强,却深受战火与牢狱折磨。她常在夜里惊醒,牙齿咬得嘎嘎作响,曾向我诉说在监狱里遭受的非人虐待。她说到痛恨侵略时,突然笑着对我说“我想吃鸡蛋羹”。那是我第一次学做鸡蛋羹,结果端出一个硬邦邦的“鸡蛋球”。她却开心地笑着,一边说“hay quá, cảm ơn đồng chí”,一边端回病房。那背影我至今记忆犹新。为了让他们在中国得到安慰,我们不仅医治身体,更抚慰心灵。我教她中文,她教我越南语,我们成了知心朋友。后来她的病治好了,精神也慢慢恢复。临别时,她紧紧拥抱我,不停地说“cảm ơn”(感恩)。

这一个个故事,是我最深的记忆。它们让我明白,战争带来的痛苦何其深重,但中越人民之间的真情,更加坚不可摧。

- 当时语言不通,会不会很难交流?您记得学会的第一个越南词吗?中国医护和越南伤员之间的感情,是同志般的友情,还是更像一家人?

于淑惠女士:

当时因为执行援越抗美的紧急任务,卫生部从北京四所护士学校挑选了41位姑娘。1968年9月2日——正值越南建国23周年那天,我们登上南下的列车,来到正在筹建的南溪山医院。抵达后立即承担两项任务:一是布置600张病床的必需用品。当时没有电梯,我们每天肩扛手提,把床架、床垫、桌椅一件件搬进病房;二是每天上午学习半天越南语。在学校里我们学过俄语、拉丁语,但要在三个月内掌握越南日常和医疗护理用语,任务极为艰巨。

为了记牢,我给所有物品贴上越南语标签,每天反复念。比如拿钥匙前要说“chìa khóa”,开门说“mở cửa”,关门说“đóng cửa”。真正接收病人时,交流依然困难,但大家都有妙招。耳鼻喉科苗主任记不住“你有什么不舒服吗”这句话,就在病历夹上写“同志抬桌子抠脚”;外三科潘主任查房时要问术后病人“排气没有”,记不住,就比划着说“同志后门不不不”。病人听懂后都忍不住笑了,气氛也轻松起来。其实,每个病人都是我们的越南语老师,他们总是耐心纠正我们,常常鼓励一句“Hay quá!”(太好了)。

让我终生铭记的一句越南语是“Đừng đi cắt tóc”。那是我在外一科工作时遇到的趣事。有位病人第二天要做耳朵手术,我准备带他去理发,就对他说:“Ngày mai, đi cắt tóc。”谁知他立刻抱着头在床上打滚,大喊“我不去!”我们当时四个病房只有一个翻译,不得已把翻译请来。听我重复一遍后,翻译急了,责怪我说:“你这是让病人去砍头,他当然不肯去!”我吓得满脸通红,连忙道歉。病人却笑着安慰我说“没事”。

自那以后,我暗下决心一定要学好越南语。在勤奋努力和越南朋友的耐心帮助下,我不仅能与病人顺畅交流,还能为他们读报纸、一起唱歌,甚至用越南语解说乒乓球、排球比赛。语言让我们之间的距离迅速拉近,真正像一家人一样亲切。

- 今天看到一个和平发展的越南,您有何感想?在越南国庆80周年之际,您想对年轻一代说些什么?您认为中越“同志加兄弟”的友谊应如何在青年中延续?

于淑惠女士: 值此越南社会主义共和国独立与自由80周年之际,我心潮澎湃。回想起八年间在南溪山医院与越南伤病员朝夕相处的岁月,看着今日越南的繁荣与进步,我感到无比欣慰与自豪。

|

| 2024年,在越南举行的奠边府大捷70周年纪念活动上,由于天气寒冷多雨,于淑惠女士体贴地为身旁的一位老兵代表搓手取暖。 |

第一,珍惜来之不易的和平。 今日的幸福生活,是无数越南英雄儿女用青春与生命换来的,也是中越两国人民以鲜血和牺牲共同守护的成果。许多中国同志与越南人民并肩作战,把生命留在了这片土地。这段历史是我们共同的宝贵记忆,值得永远铭记。

第二,理解“同志加兄弟”的深刻内涵。 在南溪山医院,我们与越南战士同学习、同劳动、同娱乐,共同战胜病魔与伤痛。那种相濡以沫的感情,早已超越了医患关系,是同志,更是亲人。正是这种情谊,构成了中越关系最坚实的基石。

第三,肩负起新时代的使命。 世界和中越关系的未来,属于年轻一代。我衷心希望你们做友谊的传承者,把“同志加兄弟”的故事讲给更多人听;做合作的开拓者,在经贸、科技、文化等领域与中国青年携手前行;做和平的守护者,共同维护地区繁荣与稳定。

五十多年过去,青丝已成白发,但我对越南土地和人民的牵挂从未改变。我为自己当年的付出感到光荣,也由衷祝愿越南的明天更加美好,祝愿中越两国人民的友谊如长江与红河,奔流不息,万古长青!

南溪山医院见证越中情谊 南溪山医院见证越中情谊 12月6日,越中友协副主席阮文诗率代表团访问广西南溪山医院,探讨深化中越传统友谊与合作。 |

越南人民军青年军官代表团造访中国南溪山医院 越南人民军青年军官代表团造访中国南溪山医院 在中国举行的2024年越中青年军官交流活动框架内,6月16日下午,由越南人民军军队青年工作部副部长阮友勇大校率领的工作代表团造访位于广西省桂林市南溪山医院。 |

文章链接: https://shidai.thoidai.com.vn/detail-article-48957.html

Print© 时代 - 越南友好组织联合会论坛