国际友人眼中的胡志明主席:人文思想与和平追求

| 纪念胡志明主席诞辰135周年活动在世界各地纷纷举行 循着胡志明主席在广西的足迹 |

|

| 1957年7月,胡志明主席访问德意志民主共和国期间与国家主席威廉·皮克(左)和总理奥托·格罗特沃尔会面。 |

胡志明主席曾在法国、苏联、中国、美国、英国等多个国家长期生活、工作和从事革命活动,因此他的思想超越了民族国家的局限,融合了多种世界优秀文化的精髓。但无论身处何地,他思想的核心始终是对人类的热爱和为人类谋幸福的愿望。

法国著名记者让·拉库图尔曾长期研究胡志明。他表达了对胡志明的钦佩之情,尤其赞赏其在领导战争的同时,始终保持人道主义精神,称胡志明是一位独特的革命家,让人们相信善良的力量。

1957年7月,胡志明主席与德意志民主共和国总统威廉·皮克(左)及总理奥托·格罗特沃尔会面。资料照片

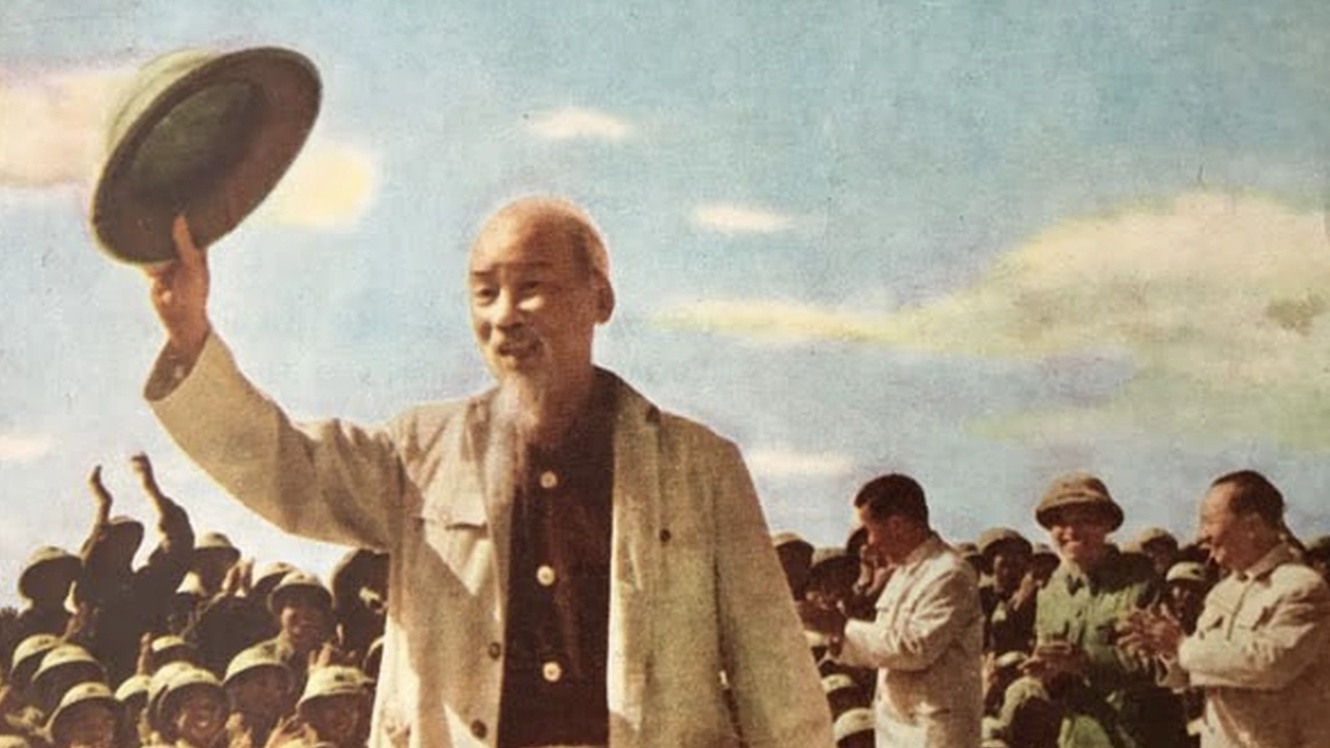

澳大利亚记者威尔弗雷德·伯切特第一次见到胡志明是在1954年3月底,即奠边府战役前夕,他来到位于越北战区的胡志明指挥部。他回忆道:“令人难以置信的是,仅仅几个小时后我们便能坐在这位传奇革命领袖面前。他就坐在那里,慈祥的面容,深邃的黑眼睛闪闪发亮,稀疏凌乱的胡须,那张脸,是我们多年从照片和画像中熟悉的。”

在伯切特看来,胡志明从不表现出对敌人的仇恨;他身上体现出佛教的宽容与慈悲,同时又具备革命战士钢铁般的意志。

胡志明思想中的人文精神还体现在他对待法国战俘和平民的方式中,以及“以理服人”的思想指导下。他教导干部:无论是我方还是敌方的伤兵,都是人,都应得到救治。这一看似简单的原则,却感动了千千万万的人。

和平理念是胡志明对外方针中的一大亮点:不滋养仇恨、不排外,总是努力通过对话、理解与相互尊重来化解矛盾。1946年1月18日,胡志明在致美国总统杜鲁门的信中表达了希望美国支持越南人民争取独立,并帮助越南人民重建国家。他承诺,如果获得美国支持,越南民主共和国“将有能力为世界和平与共同繁荣作出贡献”。

同年,胡志明为避免流血冲突,努力与法国当局进行谈判。当战争不可避免时,他强调:“我们不反对法国人民,我们反对法国殖民主义。”法国《世界报》在胡志明主席逝世后撰文称:胡志明是即使是反对派也敬佩的共产党人,因为他具有和解精神与宽容之心。

胡志明主席一生追求的崇高理想,是为越南人民乃至全人类争取和平与自由。他坚定地说:“没有什么比独立和自由更可贵。”但在他看来,独立不意味着对抗或孤立。和平对他而言,不只是目标,更是行动方式。他始终愿意在可接受的范围内进行对话和妥协,以维护和气,避免流血冲突。

1954年日内瓦会议上,由副总理范文同率领的越南民主共和国代表团,在胡志明主席的指导下,坚持通过谈判解决冲突的立场。这一和解精神被国际观察家认为是越南在冷战分裂格局中的独特标志。

为了表彰胡志明的贡献,1987年在巴黎举行的联合国教科文组织第24届大会通过决议,称胡志明主席为越南民族解放英雄和杰出文化名人。

国际友人不仅从政治角度看待胡志明主席,更以敬重的目光看待其高尚的人格:一个在胜利中不带仇恨,在对话中不制造分裂,在革命斗争中始终不忘人文价值的人。

越共中央总书记苏林:胡伯伯依然陪我们行军 越共中央总书记苏林:胡伯伯依然陪我们行军 值此胡志明主席诞辰135周年之际,越共中央总书记苏林发表了署名文章《胡伯伯依然陪我们行军》。越通社谨向读者介绍文章全文。 |

素有“地灵人杰”之称的胡主席故乡 素有“地灵人杰”之称的胡主席故乡 乂安省南坛县素有“地灵人杰”之称,拥有许多名胜古迹,尤其是越南民族敬爱的领袖胡志明主席的故乡。 |

文章链接: https://shidai.thoidai.com.vn/detail-article-48479.html

Print© 时代 - 越南友好组织联合会论坛